Pakar psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Sri Lestari, S.Psi, M.Si, Psikolog, memperingatkan bahaya brain rot yang kini mengintai generasi muda.

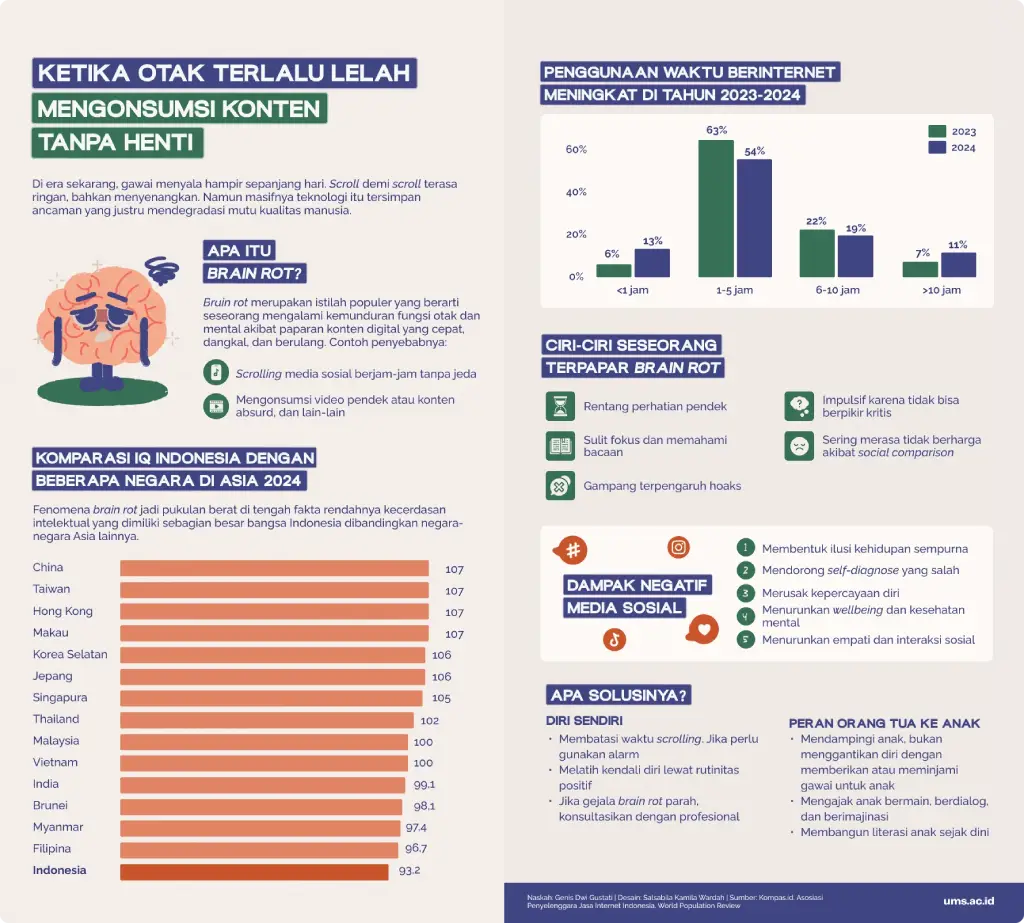

Fenomena ini bukan sekadar istilah viral, terang Tari (sapaan akrabnya), melainkan kondisi nyata berupa penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten digital dangkal secara terus-menerus.

“Brain rot memang belum masuk dalam klasifikasi gangguan psikologis resmi dalam International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tapi gejalanya nyata dan bisa mengarah ke gangguan yang lebih berat, seperti kecemasan atau depresi,” ujar Tari, seperti dilansir di laman remi UMS, pada Selasa (8/7/2025).

Menurut Tari, brain rot merupakan sinyal darurat atas krisis kendali diri dan buruknya literasi digital.

Brain rot menunjukkan minimnya peran orang tua dalam mendampingi anak di era kemajuan teknologi digital yang kian masif.

Brain rot adalah kondisi penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten digital yang dangkal dan berulang, seperti video pendek di TikTok, meme absurd, dan konten singkat lainnya yang tak membutuhkan daya nalar.

“Informasi seperti itu membuat otak malas berpikir. Serabut saraf yang seharusnya aktif dan saling terhubung justru melemah karena tidak dipakai untuk analisis,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi UMS ini

Akibatnya, fungsi kognitif manusia mengalami kemunduran. Anak-anak dan remaja sulit konsentrasi, kehilangan daya ingat, tidak bisa menyaring informasi, dan cenderung impulsif.

Kemajuan teknologi digital memang menjanjikan lonjakan produktivitas manusia. Namun, tanpa norma yang jelas dan literasi digital yang memadai, teknologi justru berisiko menjerumuskan generasi muda dan menjauhkan mereka dari potensi produktifnya.

Merujuk pewartaan Kompas.id, Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan mayoritas pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia produktif.

Generasi Z mendominasi dengan mencapai angka 34,40 persen, disusul generasi milenial sebesar 30,62 persen.

Kelompok usia lain mencatatkan angka lebih kecil: Gen X sebesar 18,98 persen, generasi pasca-Z sebesar 9,17 persen, baby boomers sebesar 6,58 persen, dan pre-boomer sebesar 0,24 persen.

“Nah, padahal kan tingginya penggunaan teknologi digital bagi kelompok muda sejalan dengan masifnya akses pada sejumlah kanal media sosial!” ucap Tari memvalidasi.

Lebih jauh, Tari menjelaskan, bagian otak yang paling terdampak brain rot adalah lobus prefrontal. Bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pemrosesan informasi kompleks.

“Ketika bagian ini tidak terlatih, individu cenderung mengandalkan insting, bahkan sampai mudah termakan hoaks,” kritis dia.

Bahaya Kecanduan Gadget

Dampak negatif media sosial tak berhenti di penurunan fungsi otak. Menurut laporan Newport Institute, menyerap informasi secara berlebihan dapat memicu kelelahan otak yang berujung pada kelelahan mental.

Tak jarang, pengguna media sosial juga mengalami penurunan kepercayaan diri setelah terpapar konten yang tampak tak terjangkau kehidupan nyata.

“Banyak remaja terjebak dalam social comparison. Mereka merasa kulitnya tidak mulus, hidupnya tidak seindah influencer, dan akhirnya merasa dirinya tak berharga. Ini akan menurunkan self-esteem, terparah memicu depresi,” jelas Tari.

Self-diagnose atau diagnosis diri sendiri pun acap terjadi pada anak muda yang menelan mentah-mentah konten media sosial.

Tak sedikit yang mengklaim depresi hanya karena dua hari mengalami sulit tidur, tanpa memahami konteks ilmiah di balik konten dangkal yang ia konsumsi.

“Padahal dalam psikologi, diagnosis tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada indikator yang jelas dan konsisten dalam rentang waktu tertentu,” tegasnya meluruskan.

Paparan konten media sosial pada anak usia dini tak kalah mengkhawatirkan. Banyak orang tua memberikan gawai sebagai jalan pintas untuk menenangkan anak.

Menurut Tari, mereka lupa bahwa layar bukanlah pengganti stimulasi tumbuh kembang yang seharusnya anak dapatkan melalui interaksi sosial, bermain, atau membaca.

“Saya sering mengamati, misalnya di rumah makan gitu. Anak-anak balita diberikan gawai, sementara orang tuanya juga sibuk dengan HP masing-masing. Tidak ada dialog, interaksinya cuma pas menyuapi makan saja,” tutur dia.

Tak heran dalam beberapa tahun terakhir anak-anak mengalami keterlambatan bicara (speech delay), miskin kosakata, dan nirempati.

“Kalau anak salah, misal gawainya dilempar, kan gawainya diam saja. Tapi kalau bermain dengan teman, dia belajar konsekuensi sosial. Ini yang hilang dari proses belajar mereka,” imbuh Tari.

Peran Keluarga

Tari menilai literasi digital orang tua di Indonesia masih rendah. Banyak yang membelikan gawai untuk anak tanpa memikirkan konsekuensinya.

“Orang tua tidak tahu apa yang ditonton anak. Tidak tahu soal bahaya konten pornografi, kekerasan, atau video absurd yang merusak logika dasar anak,” tuturnya.

Dia mencontohkan video animasi absurd seperti hiu memakai sepatu atau kursi dengan baling-baling sebagai konten yang membingungkan anak prasekolah.

“Anak di usia itu harus mengenal dunia nyata dulu. Konsep dasarnya harus kuat. Kalau langsung dikasih yang aneh-aneh tanpa pendampingan, kacau jadinya,” protes Tari.

Tak sedikit orang tua justru memilih untuk menghadiahkan gawai sebagai pelipur lara atau alat pengalih perhatian. Seolah menggantikan kehadiran orang tua untuk sang buah hati.

Padahal, kehadiran orang tua secara emosional dan fisik sangat krusial dalam tahap perkembangan anak, terutama dalam mengenalkan realitas dan nilai-nilai dasar kehidupan.

“Biarkan rumah berantakan karena anak bermain. Itu lebih sehat daripada anak diam dengan gadget di tangan,” ujarnya.

Aktivitas sederhana seperti bermain masak-masakan, membangun tenda dari selimut, atau bersepeda di luar rumah jauh lebih berdampak dalam membentuk imajinasi, empati, dan kemampuan komunikasi anak.

Penguatan literasi digital dan edukasi pengasuhan yang berkelanjutan harus dikedepankan. Tari menyayangkan, belum ada inisiatif serius dari pemerintah yang menyasar edukasi digital bagi orang tua.

“Pemahaman yang memadai dari orang tua akan membantu upaya mendampingi anak, sekaligus mengarahkan penggunaan gawai secara lebih bijak,” imbuh Tari.

Pentingnya membangun kendali diri sejak dini pun perlu ditekankan orang tua melalui pengalihan pada aktivitas yang positif. Salah satu cara efektif yang bisa diterapkan adalah membiasakan anak menabung.

“Ada salah satu riset mahasiswa saya di Fakultas Psikologi UMS yang cukup menarik. Hasilnya menunjukkan anak yang sejak kecil terbiasa menabung akan punya kontrol diri yang lebih baik saat remaja,” jelasnya.

Cara Menjaga Kesehatan Mental Diri Sendiri

Bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah serbuan fenomena brain rot? Tari menyarankan pengguna untuk membuat rencana alokasi waktu harian yang realistis. Terutama menjadwalkan waktu untuk bermain gawai.

“Scrolling tetap boleh, tapi dibatasi. Kalau bisa gunakanlah alarm. Misal, 15 menit scrolling, lalu lanjutkan aktivitas produktif,” saran dia.

Kesadaran untuk mengatur waktu menjadi penting. Mengurangi paparan media sosial dan gawai bukan perkara mudah. Namun bukan hal yang mustahil dilakukan.

Tari menekankan perubahan tetap bisa dilakukan, sekalipun untuk pecandu gawai. “Kuncinya memang harus lebih disiplin dan konsisten. Tapi kalau sudah yang gejalanya parah, harus segera mendapatkan bantuan seorang yang profesional,” tegasnya.

Langkah-langkah sederhana seperti menyusun rutinitas positif, mengurangi paparan media sosial, dan memperkuat interaksi sosial bisa menjadi awal untuk menjaga kesehatan mental di era digital. Di tengah masifnya arus informasi, disiplin dalam mengelola perhatian menjadi salah satu kunci agar otak tetap sehat dan jiwa tetap utuh. (genis dwi gustati)